Dei delitti e delle pene, di Cesare Beccaria: riassunto

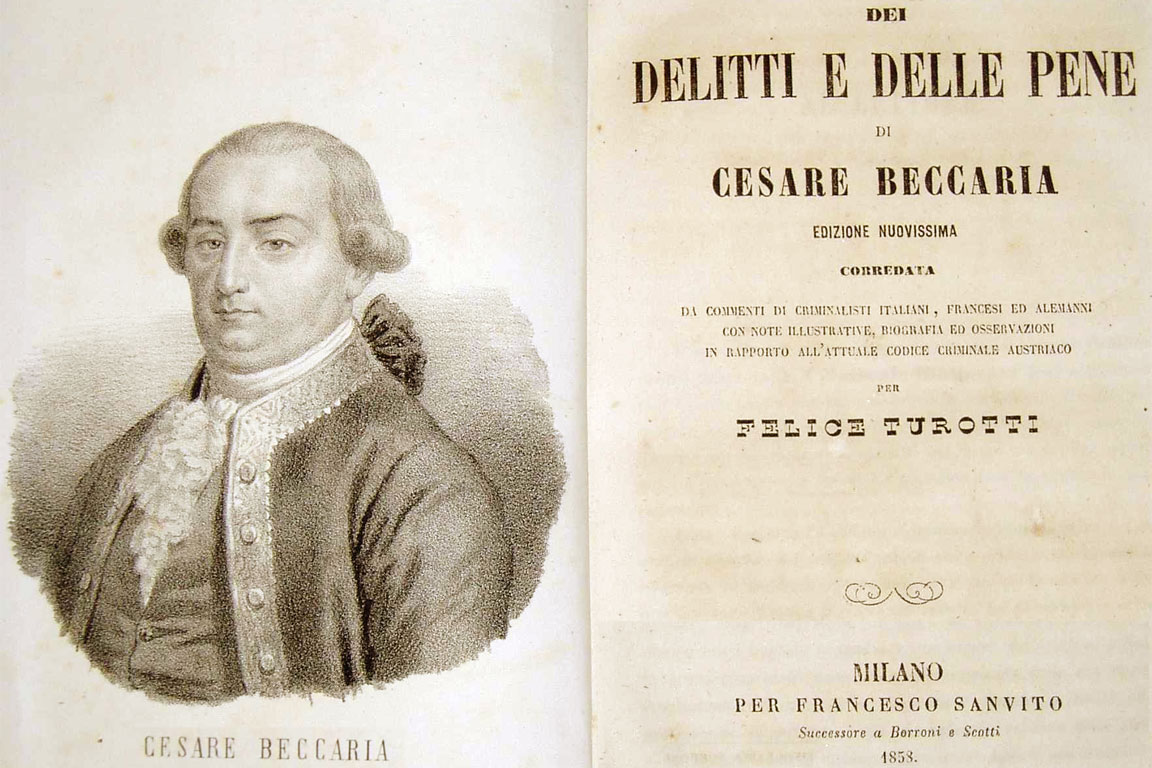

“Dei delitti e delle pene” è un saggio scritto da Cesare Beccaria e pubblicato nel 1764. L’opera è considerata il testo più letto e più noto dell’Illuminismo italiano. Ebbe un ottimo riscontro di lettori nel nostro paese ed in Europa, influenzando tutti i “pensatori” che nel tempo di susseguirono.

In Francia, l’opera di Cesare Beccaria incontrò l’apprezzamento entusiastico di filosofi del calibro di Voltaire e dei “philosophes” più conosciuti di quel periodo. Inoltre riscosse anche molto successo alla corte di Caterina II di Russia. “Dei delitti e delle pene” inizialmente fu redatta in lingua francese a sottolineare la forte egemonia della Francia in quel periodo, in Europa.

Il libro tratta della riforma della legislazione penale dell’epoca e ancora oggi è considerato un documento assolutamente attuale, da rileggere per ricordarci come la legislatura, da quel tempo in poi, si sia purtroppo persa nei meandri della burocrazia e dell’incertezza della pena. Nella sua opera, l’autore afferma come bisogna prevenire i delitti prima di punirli e propone, come primo testo della letteratura filosofica-giurisprudenziale, l’abolizione della tortura e della pena di morte.

Si tratta di un’opera scritta con grande vigore e con spirito umanitario che contribuì efficacemente alla riforma della procedura penale. Ma non mancarono, naturalmente, le polemiche e le frizioni da parte dei sommi dotti del periodo; difatti nel 1766, il saggio venne inserito nell’indice dei libri proibiti a causa della netta distinzione evidenziata tra il reato ed il peccato.

Per Beccaria, il reato è considerato un danno fatto nei riguardi della società e quindi contro l’utilità pubblica e comune. A differenza del primo, invece, il peccato è considerato come un reato che l’uomo compie nei confronti di Dio, che quindi può essere giudicabile e condannabile solo ed esclusivamente dallo stesso. Secondo l’autore, la gravità del peccato dipende dall’imperscrutabile malizia del cuore.

Come precedentemente citato, Cesare Beccaria nella sua opera si batte contro la pratica della tortura e per l’abolizione della pena di morte basando la sua tesi sulla “regola generale” che le passioni violente sorprendono gli uomini, ma fortunatamente non per lungo tempo; introduce così il concetto di giusta proporzione fra reato e pena e di giusta e pronta applicazione di quest’ultima, concetto che si dovrebbe seguire anche oggi ma che non sempre viene applicato nel nostro sistema giudiziario.

Un altro tema trattato dall’autore nell’opera è sicuramente quello della proporzione della pena, dove ogni pena deve essere proporzionale e rapportata al delitto commesso, non si possono punire l’omicidio ed un reato minore con pene simili. Questo comporterebbe solo la perdita del raziocinio della coscienza che non riuscirebbe più ad individuare quale fra i due reati sia il peggiore e soprattutto, esorterebbe il malvagio a macchiarsi del più grave delitto, certo della parità della pena.

Nel saggio, il tema dell’utilità della pena è sempre evidenziato, ricordando che la stessa deve essere essenzialmente: pubblica, pronta, necessaria, minima, giusta date le circostanze, proporzionata al delitto e dettata dalle leggi. Nell’opera, Beccaria interviene anche sul tema della prescrizione dei reati e sulla brevità dei processi. Sia la durata dei processi che la possibilità che un reato cada in prescrizione, debbono essere rapportati alla gravità del reato stesso.

L’autore nel suo trattato affronta anche il tema delle leggi: “E’ compito del Legislatore (depositario della volontà popolare e nazionale) redigerle in forma chiara, mentre è compito del Magistrato solamente verificare il rispetto e l’attuazione della stessa”. L’autore distingue tra processo offensivo, dove l’indagato deve discolparsi dal reato commesso, ed il processo informativo, dove si cerca il colpevole dei misfatti attraverso una ricerca minuziosa delle prove.

Arriviamo ora alla pena di morte che per Cesare Beccaria diventa per alcuni uno spettacolo e per altri uno strumento di compassione e di sdegno, che mette chiaramente in luce l’inefficienza e l’inadeguatezza di questo tipo di pena. Altresì viene condannato anche lo strumento della tortura, in quanto si ricorre ad essa sempre prima di dimostrare la colpevolezza dell’individuo. Il motivo principale per cui tale pena è espressa come inefficace, è quello che le persone più deboli e non capaci di sopportare il dolore, spesso sono inclini a confessare anche reati non commessi per sfuggire alla pena, mentre le persone meno sensibili e più forti, potrebbero essere considerate oneste solo perché riescono a sopportare la punizione.

In sintesi, il fine delle pene non deve essere solo afflittivo o vendicativo, ma rieducativo e di tipo “politico”. Secondo l’autore, l’unico pensiero è quello d’impedire al malvagio di far nuovi danni alla società e ai suoi cittadini e vuole esprimere questo concetto di fondo: “Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di esse e di conseguenza la vigilanza dei magistrati e quella severità di un giudice inesorabile che per essere un’utile virtù, dev’essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito alla speranza dell’impunità; perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani”.

Pingback: Storia della pena di morte

Pingback: Cesare Beccaria | La patatina fritta

Pingback: Illuminismo (riassunto)

Pingback: Illuminismo, i personaggi principali: riassunto per la scuola